離婚に関するご相談

あなたの抱える悩みは何ですか?

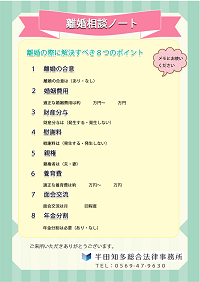

離婚の際に解決すべき8つのポイント

離婚問題の中で、あなたはどのような点を悩んでいますか。この質問に即答できる方は少ないと思います。

離婚では、今までの生活の中で生じた権利関係を整理し、あらたな生活をスタートすることになりますので、解決すべき事項は多岐にわたります。

離婚の際に、解決すべきポイントを8つに分類することで、整理して考えることが可能です。

個々人のすべての事項を網羅するわけではありませんが、漏れがないかのチェックに役立てていただけたら幸いです。

弊所では、離婚相談の際に8つのポイントを記載した「離婚相談ノート」を用意し、相談の際に必要に応じて活用していただいています(平成30年3月~)。

目次

1 離婚を求めたい、または求められた

2 生活費(婚姻費用)を請求したい、または請求された

3 子どもの親権・監護権を取得したい(親権・監護権に関する請求)

4 財産分与を求めたい、求められた

5 養育費を求めたい・求められた

6 面会交流を求めたい・求められた

7 年金分割を求めたい・求められた

8 慰謝料をを求めたい・求められた

1 離婚を求めたい、または求められた

離婚をするためには原則として夫婦の合意が必要です。

夫婦が離婚をする場合には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚等の手続きがありますが、このうち協議離婚、調停離婚に関しては、夫婦の合意があって初めて離婚が成立します。離婚のうち90パーセント超は、この協議離婚、調停離婚によって離婚しています。

また、裁判離婚に移行するには、離婚裁判前に調停をしなければならないという決まりになっています(調停前置主義の原則、家事事件手続法第257条第1項)。そこで、離婚事件においては、まずは合意による離婚の成立を目指すということになります。

裁判離婚をするには民法で定められた離婚原因が必要です。

裁判離婚をするには、民法に定められた離婚原因が必要です(第770条1項各号)。

離婚原因は、①配偶者に不貞な行為があったとき、②配偶者から悪意で遺棄されたとき、③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき、④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときの5つが挙げられています。

最も多い離婚原因は、婚姻関係の破たんです

現在、裁判離婚で最も多く認められている離婚原因は、婚姻関係の破たんです。婚姻関係が破たんした場合には、「⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に当たるとされています。

婚姻関係の破たんとは、婚姻関係が回復する見込みがないことを言うとされています。裁判所において重視されるのは、婚姻期間、別居期間、当事者の修復の意思、別居に至る経緯が重視されます。具体例として挙げるのであれば、婚姻期間が短ければ短いほど、早期に破たんに至ると考えられます。

2 生活費(婚姻費用)を請求したい、または請求された

婚姻費用とは

民法760条において、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定されており、夫婦の配偶者は、一方配偶者に対して、自らと同程度の生活をさせるよう婚姻費用を分担する義務があるとされています。

夫婦が別居されているなどの事情がある場合には、夫婦間で収入のある配偶者が一方配偶者に対して金銭の支払いをすることが一般的です。

婚姻費用の算定方法

婚姻費用の金額を決定するにあたっては、婚姻費用算定表(リンクは裁判所ホームページです。)が広く利用されています。算定表は、平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告に基づくものです。

令和元年12月に公表された算定表で、実務では、現在、子の算定表が使用されています。詳しくは、弊所の離婚コラム「【2020年3月16日最新情報】司法研修所による新算定表「標準算定方式・算定表(令和元年版)」」をご参照ください。

子の人数と年齢から対象となる表を選択し、権利者(婚姻費用の請求をする一方配偶者)と義務者(婚姻費用の請求を受ける一方配偶者)の年収を対照することで、婚姻費用の金額の目安を算出することかできます。

3 子どもの親権・監護権を取得したい(親権・監護権に関する請求)

離婚をする場合には親権を定める必要があります

夫婦が離婚をする場合、子の親権を定めなければならないこととされています(民法第819条1項)。子の親権は、当事者の協議に基づき決めるのが原則ですが、決まらない場合には、最終的には、裁判所による離婚訴訟の判決という形で決定されます。

親権・監護権とは

親権は、2つの要素で構成されると説明されています。1つは、子の財産管理権(民法第824条本文)、もう1つは子の監護権(民法第820条)です。

民法では、未成年者は制限行為能力者とされており、一定の契約をするなどの行為をする場合には、親権者の同意が必要とされています。この同意をする権限が財産管理権の典型例です。もう1つの権限が監護権です。監護権とは、子を養育する権限であり、住所を指定する権限が典型的な例です。

親権を決定するのは離婚時点ですが、一般的に、離婚までの間、子を養育する配偶者である監護権者を定めることになります。通常は、別居時の話し合いの一部として決定されますが、当事者間で決まらない場合には監護者指定の調停・審判手続きをすることになります。

親権・監護権を決定するポイント

親権が当事者間で決まらない場合には、離婚判決の中で、監護権が当事者間で決まらない場合には、監護者指定の審判手続きの中で、決着することになります。

親権・監護権の帰趨は、①現在の養育状況、②監護の継続性、③子の就学状況、④両当事者の監護計画(監護補助者の存在)、⑤子の希望(年齢により重視される場合とされない場合があります。)等を比較衡量して、子の福祉の観点から決せられます。

一般に男性が不利とされるのは、現在の日本の現状として、男性がフルタイムの就業をしていることが多く、従前の子の世話をして来たり、今後世話をする時間が女性に比べて少ないという観点から不利に判断されることが多々あるからです。

4 財産分与を求めたい、求められた

夫婦が離婚した場合、財産分与を請求することができます

夫婦が離婚した場合、一方の配偶者がもう一方の配偶者に対して、財産分与を請求することができます(民法第768条1項)。

財産分与の対象となるのは、夫婦が「その協力によって得た財産」(民法第768条3項)とされており、その名義が夫婦どちらのものであるかに関わりません。この財産を実質的夫婦共有財産といいます。財産分与においては、主に実質的共有財産を夫婦で分けることになります(清算的財産分与)。

財産分与をする際の原則的なルール

財産分与をする際には、まず財産分与の対象となる財産及びその評価額を確定します。財産分与においては、原則として別居時点で残存している実質的夫婦共有財産を、離婚時点での評価額で評価します。この合計額を2分の1したものを財産分与基準額といい、夫婦のうち実質的夫婦共有財産を財産分与基準額よりも多く保有している方から少なく保有している方に対して、財産分与をすることによって、その金額を均等にするという手法が実務において通常採用されている方法です。

扶養的財産分与、慰謝料的財産分与について

最高裁判所の判例上、財産分与は、①清算的財産分与、②扶養的財産分与、③慰謝料的財産分与の3種類が存在するとされています。上記項目内で説明したのは、①清算的財産分与に関して説明しました。通常の離婚の場合には、①清算的財産分与以外の財産分与が問題になることは少ないです。

②扶養的財産分与は、夫婦の一方が障害がある方や高齢の方で離婚により生計が全く成り立たなくなる場合に問題になります。また、慰謝料が発生する事案においては、一般に離婚とともに別途慰謝料を請求することが多いので、財産分与の一内容として慰謝料が問題となることはまれです。

5 養育費を求めたい・求められた

離婚後子を監護する場合には、養育費を請求することが通常です

夫婦の一方が離婚後に子を監護する場合、もう一方の元配偶者に対して、養育費の支払いを請求することができることが通常です。

養育費の金額は、婚姻費用と同様に、子どもの人数、両当事者の年収などを参考に、月当たりの養育費の金額を決定するのが通例です。養育費は、当事者の協議や調停によって決められることが多いですが、当事者の協議が整わない場合には、審判や離婚判決に付帯する処分として決定されることがあります。

養育費は公正証書等の債務名義にしておく方がよい場合が多いです

養育費は、成人するまでの期間で取り決められることが多く、支払期間は長期間になります。そのため、支払いが滞るケースが多々あるとされ、厚生労働省による「平成18年度全国母子世帯等調査結果報告」によると約半数が現在養育費の支払いを受けていないという調査結果でした。そこで、弊所では、養育費は、可能な限り債務名義を取得し、強制執行が可能な状態での取り決めをお勧めしています。

もっとも、円滑な養育費の支払いには、当事者双方が離婚後も子育てにかかわることで、義務者が子どものために養育費が重要であることを理解して、納得の上で支払うことが理想的ですし、それが子の将来的な利益にかなうことも忘れてはなりません。

6 面会交流を求めたい、求められた

子を監護していない親は、子を監護している親(通常は、親権者)に対して、子との面会等を求めることができます。これを面会交流権と呼びます。

裁判所では、非監護親が子に関わることがこの福祉にかなうと考えており、原則として認める考え方が趨勢です。

面会交流の方法は、直接面会をするのが原則ですが、子の年齢、子の意向、子に対する虐待の有無などの事情から、手紙や写真の送付ととどまる間接交流という方法によるとされる場合もあります。

面会時間に関しては、数時間程度の場合が多く、頻度に関しては、裁判所では月に1回程度であることが通常で、学校行事への参加なども取り決めることがあります。

離婚は、子どもへ多大なストレスを与えます。可能な限りの配慮が両親に求められます。

7 年金分割を求めたい・求められた

年金分割とは婚姻期間中の厚生年金の掛金記録を分割する制度です

厚生年金の受給額は、社会保険加入中に厚生年金の保険料(社会保険料の一部)をいくら支払ったかによって決定します。厚生年金の保険料は、給与・賞与額によって変動しますので、年金分割を行わない場合、夫婦のうち年収の多い方が、多くの厚生年金の受給をできるということになります。婚姻期間中の夫婦の収入は、他の配偶者の協力(家事労働や子育てを含む。)によって得られていますので、その結果として得られる厚生年金の掛け金記録に関しても、夫婦間で分割すべきだと考えられ、年金分割制度が導入されました。

3号分割とは配偶者の同意なく年金分割ができる制度です

第3号被保険者とは、20歳から60歳未満の者で、厚生年金保険の被保険者(サラリーマン等)に扶養されている(年収130万円未満)配偶者をいいます。一般に、社会保険に関して「扶養に入っている」と表現されるのは、第3号被保険者を指すことが多いです。第3号被保険者は、本人が保険料を納付する必要はなく、国民年金に加入している扱いを受けることができる制度として知られています(この点に関しては、制度の公平性を疑問視する声もあります)。

第3号被保険者である場合には、平成20年4月以降の第3号被保険者期間中の厚生年金の掛け金記録に関しては、2分の1ずつの割合で分割することができます。この分割の手続きをする際に、一方配偶者の同意が必要ありません。ただし、注意が必要なのは、平成20年4月以降の掛け金記録についてのみですので、対象期間よりも前の記録に関しては、婚姻期間中一貫して第3号被保険者であったとしても、合意又は審判による年金分割が必要です。

年金分割手続き忘れに注意ください。

年金分割手続きは、原則として離婚から2年以内に年金分割請求をする必要があり、両当事者の合意、調停、審判等により按分割合の決定をするだけではなく、管轄の社会保険事務所に実際に行って年金分割の手続きをしなければならない点に注意が必要です。

8 慰謝料をを求めたい・求められた

離婚に関して一方の配偶者が専ら又は一方的に責任がある場合には、他方の配偶者は「離婚に伴う慰謝料」を請求することができます。

慰謝料を請求するケースとしては、一方配偶者の不貞行為により、夫婦間の婚姻関係が破綻したというケースが最も多いです。この場合には、配偶者及び不貞相手に対して、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)をすることができます。慰謝料の金額は、婚姻期間、子どもの有無、不貞行為の回数・期間等様々な考慮要素により判断されます。裁判例によりまちまちですが、配偶者の不貞により離婚した場合には、200万円から300万円程度の認容額が一般的です。

配偶者に対する慰謝料請求と不貞相手に対する慰謝料請求は、連帯債務だと考えられており、配偶者と不貞相手のいずれか一方から支払いを受けた場合、もう一方に対して重ねて請求することはできません。

2019年2月19日に重要な最高裁判決がなされました。

不貞相手に対する離婚に伴う慰謝料は特段の事情がない限り認められないとの最高裁判決が出されました(最高裁平成31年2月19日)。

今後の実務に対する影響は大きそうです。

相談予約フォームは24時間受付中

半田知多総合法律事務所への相談予約は、お電話(0569-47-9630)だけでなく予約専用フォームからも可能です。

予約専用フォームは、パソコン、スマートフォン、タブレットから受け付けており、24時間いつでも送信可能ですので、便利です。

お問い合わせいただいた場合には、営業時間内にご希望の返信方法に合わせて、返信させていただきます。